خاص – nextlb

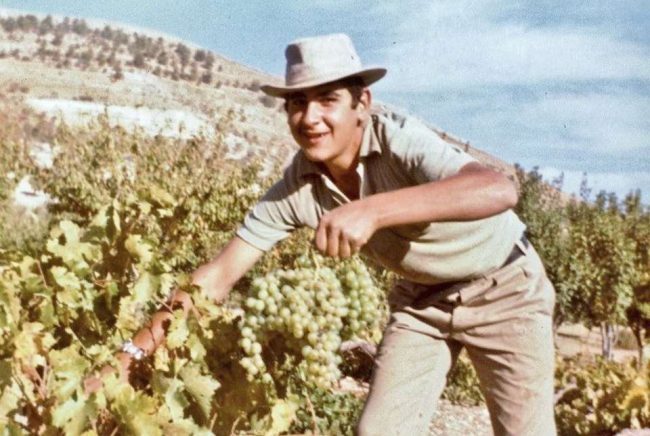

لوحت شمس آب اللهاب عناقيد العنب في كروم الضيعة ،وهذا شهر تشرين يُقبل مسرعاً ، فيطرق فصلُ الشتاء الأبوابَ بقوة ، ولا يمكن للعناقيد المُكتنزة بالشَهد والتي تنوء الدوالي العتيقة المرفوعة على “المساميك”* بحملها أن تنتظر أكثر … فقد يدهمها المطر على حين غرة فتتعفن حباتها الكبيرة ، ويفسُد مذاقها الطيب ، فيفقد دبس الضيعة جودته ونكهته ، ولا بد في هذه الحال من الإسراع الى معصرة الحاج مصطفى بعناقيد الذهب قبل هطول المطر .

كان موسم الدبس يَختتم مرحلة نضوج العنب الذي أكسبته شمس الصيف لونه الذهبي ، وزاده أيلول وتشرين حلاوة ونضجاً،فيقطر عصيره من عنب ال”عَصّيري”و”الدُخاني” و”العبيدي ” ،هذه العناقيد التي تجود بالعصير غزيراً بينما يُحجز العنب ال”بَيْتموني” و”التفيفيحي” و”الشقيفي” للأكل خلال موسم الصيف والخريف ، ولصنع الزبيب الذي يصير ضيافة فصل الشتاء المفضلة وكانت له كذلك طقوس خاصة ، وقد يباع قسم من العنب للمدينة لأنه يحمل النقل الى السوق البعيدة فلا تتلف عناقيده المغرية الشكل .

معصرة الضيعة … وذكرى مؤلمة !

… حكاية المعصرة في قرية المنارة قصة تروى لتحفظها الأجيال المتأخرة في الذاكرة ، فمنذ عشرات السنين كان أهل الضيعة يقومون بعصر العنب وصنع الدبس الذي اشتهرت كروم الضيعة بإنتاجه وجودته في المعصرة العتيقة التي كانت حينها وسط الضيعة ، وفي واحدة ثانية في حَيّها الشمالي وثالثة في الحي الجنوبي ، إلا أن مصيبة ألمَّت بالبلدة في خريف عام 1966 إذ وقع أحد شُبان البلدة في ” خلقين”* الدبس المغلي في المعصرة الشمالية ، ولسوء الحظ فقد فارق الحياة على الفور … وعَمّ الحزنُ البلدةَ في ذلك العام المشؤوم من بابها الى محرابها .

ومنذ وقوع ذلك الحادث المؤسف تم إقفال المعاصر ، ولجأ أهل الضيعة الى القرى المجاورة في عيتا الفخار وقرى راشيا لصنع الدبس من كرومهم ، فيما كان يقوم بعض الأهالي بعصر محصول العنب قرب المنازل إذا اقتضى الأمر وكانت تلك عملية شاقة .

هذا كان حال العنب الجيد الذي يصلح لصناعة الدبس ، أما باقي الأصناف التي كان يصيبها بعض التلف فتتدنى جودتها ، فقد كان مصيرها البيع على ” الشادر” أي أن تجمع على قطعة عملاقة وسميكة من القماش أو الجلد لتباع الى معامل الخل والخمر في زحلة وجوارها ، وما لبث الشادر أن تحول الى بلاطة “بُرْنُسة العَفَش” التي كانت تقع تماماً عند مدخل الضيعة الشمالي ومفترق الطرق المؤدي الى القصر الروماني في الوادي القريب ، فكان أهل الضيعة – ونحن منهم – ” نَرجُد ” (ننقل) العنب على ظهر الدواب بالصناديق الخشبية من كروم الأجداد ، ليوزن بالقبان الروماني ويلقى على “البلاطة” المرتفعة الجوانب فوق أكوام العنب المُجمع ، الذي قد يبقى لبضعة أيام في مكانه فيتخمر ويتغير لونه وتنتشر رائحة خل العنب لتصل الى البعيد وتزكم الأنوف برائحتها النفاذة ، ليقوم بعدها تجار العنب ببيعه الى خارج البلدة ، وغالباً ما كان يشتري أحدهم محصول العنب بثمن بخس ثم يماطل بالدفع ، فيحلف أهل الضيعة أغلظ الأيمان بأنهم لن يبيعوا عنبهم الى هذا التاجر مرة أخرى ، ثم سريعاً ما كانوا يعودون الى بيعه المحصول هو نفسه في العام الذي يليه ، وبقي الحال كذلك في أعوام السبعينيات تم توقف نهائياً .

معصرة القرية توقد نارها من جديد !

إستمر الوضع كذلك لسنوات عدة حيث كان أهل الضيعة يذهبون برزقهم الى القرى المجاورة لصنع الدبس ، ولكن في نهاية السبعينيات أوقد العم الحاج المرحوم أبو علي مصطفى النار مجدداً تحت “خلقين” الدبس في معصرته الجديدة والحديثة حينها ، التي بناها جنوبي الضيعة على تلة معزولة عن البيوت السكنية كي لا تزعج الأهالي ، وقد صارت التلة اليوم حياً كبيراً تتوسطه المعصرة التي أقفلت أبوابها منذ عقود عدة بعد سنوات رائعة من مواسم الخير والجنى ، وبعد أن تراجع إنتاج الضيعة من العنب تدريجياً حتى كادت كرومها أن تختفي من الوجود بإستثناء بعضها التي رفعت على أعمدة إسمنتية وأسلاك معدنية على الطريقة الحديثة حينها .

“الرزق بيلحق صاحبو” !

بعد رحيل الرعيل الأول من الأجداد والأهل الذين كانوا يتعهدون كروم العنب بالرعاية والإهتمام ، ويرعون الدوالي برموش العيون كي تثمر وتنتج ، تراجع محصول العنب في البلدة بشكل صارخ ليؤكد بما لا يقبل الشك مقولة أن”الرزق بيلحق صاحبو” وهذه العبارة كان وما زال يرددها معظم أهالي البلدة حتى اليوم ، فكروم العنب بحاجة الى رعاية ، والرعاية تبدأ من الزراعة والتطعيم والحراثة والتقليم والتوريق ، وهي بحاجة كذلك الى جهد كبير وعناية مكلفة مادياً ، صارت الآن مفقودة بعد أن ترك معظم أهل البلدة مهنة الزراعة وزراعة دوالي العنب تحديداً الى وظيفة الدولة والمهن الحُرة الأُخرى ، إلا أنه قد تُسجل – لحسن الحظ – عودة خجولة الى الزراعة بعد حالة الجمود الإقتصادي وتدني مستوى الرواتب والأجور والفساد المستشري ، والحصار المفروض على هذا الوطن المعذب في ظل الأزمات التي تعصف به .

موسم القطاف … “دارت المعصرة”!

ما علينا … لنرجع الى المعصرة وقطاف العنب وصنع الدبس … فما أن كانت ترتفع ألسنة النيران وتهدر تحت “الخلقين” العملاق المزروع بمعظمه في أرض المعصرة معلنة إنطلاق الموسم ، حتى كان يسارع أصحاب الكروم التي حَليت عناقيدها واكتنزت وحان قطافها ، الى حجز “دور” على المعصرة يسجل في دفتر الحاج أبو علي مصطفى ويدرج فيه الإسم والتاريخ ، ليحشد أصحاب الكروم عائلاتهم مع ” العونة” من الأقارب ، ويبدأ قطاف العنب من الكروم ونقله على ظهور الدواب بالصناديق الخشبية ، أو تجميعه في براميل معدنية كبيرة في الكروم لتقوم الجرارات الآلية بنقل المحصول دفعة واحدة الى المعصرة .

… وعندما كان الحِمل يصل الى المعصرة ، كان العمال يقومون بتفريغه مباشرة في آلة الفرم على سطح المعصرة بعد رشه بطبقة خفيفة من التراب الأبيض المنتقى بعناية من أرض ” الغربي” الكلسية ، وقد تسأل عزيزنا القارىْ : لماذا التراب الكلسي الأبيض ؟ وكانت الإجابة على هذا السؤال لنا حين سؤالنا من قبل العارفين ببواطن الأمور بأنه ” لإبعاد النحل والدبابير والحشرات وإمتصاص بعض الشوائب والطعم المُر المتأتي من طحن بذور العنب وبقايا العناقيد”.

ثم يقوم شاب نشيط مفتول العضلات ببرم الدولاب المعدني العملاق بمقبض خشبي في طرفه ، فيفرم العناقيد بين “أسنان” مطحنته ، لتسقط الى الأسفل ، وينساب السائل الأخضر شلالاً من العصير الكثيف الى خزان التجميع الأولي ، ثم يترك العنب المفروم ليرتاح قليلاً فيتسرب العصير منه ببطء ، ليوضع الخليط بعدها داخل مكبس حديدي نفذه الحاج أبوعلي يدوياً بالإستعانة برافعة شاحنة هيدروليكية (تعمل يدوياً بضغط الزيت) كانت تضغط الخليط داخل قفص حديدي أسطواني الشكل يحتوي دوائر خشبية سميكة فينساب العصير غزيراً من بين قضبانه ليملأ خزان العصير بخير الموسم .

وبواسطة أنابيب معدنية غليظة ، كان العصير ينقل الى “الخلقين” الأول ليتم “تًسليقه” (سَلْقُه) بهدوء حتى يفقد كمية كبيرة من الماء عبر التبخير، ثم ليعادَ الى المبرد ليرتاح لبضع ساعات ، ثم الى “الخلقين” الرئيسي فيُغلى مرة أخرى ويرفع خلالها بإستمرار بواسطة ال “كفْكير”* الى أعلى ثم يلقى كشلال بني اللون وسط “الخلقين” فيغلي من جديد على نار قوية حتى ينضج ويكتسب اللزوجة والكثافة المطلوبة واللون البُني المائل للسواد ، وقد تضاف اليه بعض النكهات من النباتات البرية ومنها اللاعي والعُطرة التي تلقى في الخلقين أثناء فترة الغليان … وهكذا حتى ينضج الدبس بشكل نهائي.

أمرهم شورى بينهم !

كان حال النضوج يحسم بعد عقد إجتماع سريع للتشاور بين أهل الحل والربط وكبار القوم الذين يُشهد لهم بالمعرفة والدراية التي صقلتها سنوات عديدة من الخبرة والتجربة ، فيصدر “القرار النهائي” برفع الدبس من الخلقين الى المبرد … لقد اختتمت العملية بنجاح ، وكل موسم وأنتم بخير … و”تاكلوهم بهداة البال” !

ومن بعدها كان الدبس الحار يستريح في المبرد النهائي حتى يبرد ، ثم تتم تعبئته في الأوعية المجهزة أصلاً من أصحاب العنب تمهيداً لنقله الى البيوت لخزنه أو بيعه خلال فصل الشتاء ، وقد يكون ” النَزْل “(طبخة الدبس ) مشتركاً فتتم قسمته أمام الجميع بمكيال موحد وبالتناوب فلا يأخد الشريك من أعلى خزان المبرد ويترك لشريكه ما تبقى في الأسفل ، بل يقسم الدبس بالتساوي مكيالاً بمكيال منذ البداية وحتى آخر نقطة دبس تستقر في ” المَقرّة” (حفرة دائرية صغيرة في زاوية المبرد) .

ولعل من ألطف الأمور وأحبها كان أسلوب العد الذي يطلقه عامل المعصرة بصوت جهوري أثناء القسمة فكان يبدأ القسمة بعد البَسْمَلة بعبارة :” بَركة ” وهي تعني الرقم واحد ، بينما كانت تنوب عبارة ” من الله ” عن عد المكيال الثاني ثم يستمر العد : ثلاثة ، أربعة ، خمسة … حتى نهاية قسمة الدبس ، وقد يعطى لصاحب المعصرة أجره من جنى المحصول دبساً أو مبلغاً من المال ويكون الرضا والقبول سيد الموقف .

ملعقة من ورق التين … وعشاء تراثي!

قبل القسمة كنا ننتظر صغاراً أكل رغوة الدبس وقد جهزنا أنفسنا ب ” ملاعق ورق التين ” التي كنا نأتي بها من أشجار التين الكبيرة القريبة من المعصرة ، وما كان أكثرها وأطيب ثمارها ، وكنا نقوم بقصها على شكل ملعقة بدائية ، لنأكل رغوة الدبس التي تَنْتج عن رفع جزء منه عالياً من المبرد وصبه بقوة ، متحلقين حول الوعاء بفرحة عارمة لا تضاهيها فرحة .

وكانت “نهاية الحفل” تتوج غالباً بعشاء قروي يُحْضره “أصحاب الدبس” الى المعصرة ، كان يضم كل ما لذ وطاب من الطعام : بيض بلدي مقلي بالقاورما ولبنة بلدية مغمورة بزيت الزيتون ومكدوس محشو بالجوز والرمان وخبز مرقوق بمحبة على صاج الحطب ، ولا ينسى الأهل تذوق الدبس الجديد خلال العشاء قبل أن “يدور” إبريق الشاي المعطر بالبابونج والزوفة على المشاركين في العشاء بعد أن كان يعتق على ” كتف الخلقين” حتى يبقى ساخناً أبداً ، ويحمل الدفء الى القلب ويُبعد برد “تشارين” الذي كان في بعض السنوات قاسياً حتى يكاد يُجبر أصحاب الدبس وزوار المعصرة أن يقتربوا من نار “الخلقين” بحثاً عن الدفء في بداية فصل البَرْد والقسوة ولسان حالهم يقول : ” نيال (هنيئاً ل) من عَفر ودبَّس وعَبَّى البيت حطب ميبَّس ” و”عفر” تعني من حرث أرضه قبل أن يغلبه هطول المطر وتصبح موحلة صعبة الحراثة .

ذكريات حلوة من عهد الطفولة يكاد يمحوها النسيان ، لم يذق أولادنا طعمَها الحلو الذي ينافس طعمَ دبسها حلاوة ، نسترجعها اليوم بفرح وحنين كي لا تغيب ذكراها عن البال …عن مواسم خير ومشاركة وبرَكة كانت تزين أيام الضيعة ولياليها ، ويطيب العيشُ معها بالرغم من بعض التعب والجهد والمَشقة .

***************************

*الخَلقين : وعاءٌ سميكٌ جداً مصنوعٌ من النحاس يتحمل درجة حرارة عالية ، ويتسع لكمية كبيرة جداً من العصير المغلي الذي يتحول الى دبس العنب .

* المساميك : مفردها مسموك وهو غصن يابس كان يُقص بطريقة فنية بشكل Y ليوضع تحت فروع الدوالي لرفعها عن الأرض ومساعدتها في حمل العناقيد .

* الكفكير : هو كناية عن مغرفة معدنية كبيرة موصولة بعَصا خشبية طويلة يرفع بها الدبس خلال نضوجه من الخلقين الى أعلى لتعريضه للهواء .

عاطف البعلبكي

[email protected]