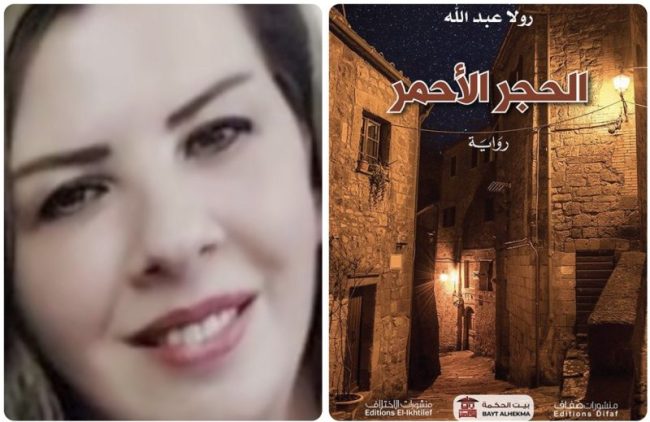

الأحمر بأبعاده الثلاثة: الدم والعشق والأرض، وبظلاله التي تفترش ذاكرة عربية منهكة، وبتبعاته الولادة للمآسي والآمال والحنين، تراه يراكم في أحداث رواية الزميلة والكاتبة رولا عبدالله “الحجر الأحمر”، الصادرة حديثاً بالتعاون بين ثلاث دور نشر لبنانية(دار ضفاف)، مصرية(بيت الحكمة)، وجزائرية(الإختلاف)، وهي الرواية الثالثة بعد “رقصة المرمر” و”حكاية لا تسأل عن خاتمة”.

تقارب الرواية الواقع العربي، بدءاً من أول حجر رمي في البئر الفلسطيني قبل النكبة بأعوام، مروراً بكل الشتات والخسائر ، وليس آخراً التسويات ومساعي الهرولة الى التطبيع. كأن تنطلق صفارة القطار الساحلي من بيروت الى فلسطين المحتلة، معلنة الإنبعاث من قلب الرماد والدمار اللذين خلفهما انفجار بيروت في الرابع من آب باتجاه حقائق يصعب طمسها. فالذاكرة التي حفظتها المكتبات العربية، المؤلفات والوثائق والخرائط والشهادات الحية، يصعب طمسها من خلال محاولات التهويد المستمرة وصولا الى إعلان القدس عاصمة للإحتلال الإسرائيلي الغاصب.

هي حكاية القلب النابض بعشق الارض، تبدأ من وصية الجد البيروتي في افتتاح مكتبة تجمع ما أمكن حفظه من إرث الأعلام الفلسطينيين، ولاسيما أن العدد الأكبر من تلك المؤلفات جرى إتلافها أو سرقتها تحت مسمى الوصاية على أملاك الغائبين. فكان أن تولت الحفيدة مهمة ترميم البناء بالتعاون مع مهندس معماري مقدسي، إلا أن أصابع العمالة تدخل على خط العرقلة والتصفيات ، لينتصر الحلم في افتتاح المكتبة وعودة الإرث الذي شكل خزاناً من الذكريات والحقائق والتحولات..

وكانت الزميلة عبدالله نوهت في التقديم لعملها بالآتي:” في غضون شهرين، أنجزت هذا العمل الروائي، ولا أذكر التوقيت من باب المزايدة، وإنما لأن ما كتبت كان حاضرا في الذاكرة، بحاجة إلى الورقة والقلم.

سكنتني أرض غصن الزيتون، منذ حكى جدي عن ذلك القطار الساحلي الذي أقله مرارا من الساحل اللبناني إلى فلسطين.

و للوفاء، ليس الأجداد وحدهم الذين أقلوني افتراضيا إلى هناك، إذ على مدى عشرين عاما من عملي في إحدى الصحف اللبنانية، تشاركت قاعة التحرير مع الزميل سليمان الرياشي، الزحلاوي، المسيحي، الذي أفنى عمره في خدمة القضية الفلسطينية. ظل يحدثني، وكنت أراكم وتعبق في أنفي الروائح الزكية المخضبة بالحنين. في ذكرى رحيله الأولى، في زمن الهرولة الى التسويات، كان لابد أن أردم الغياب بـ”الحجر الأحمر”.

مقتطفات من الرواية:

من كان يدري بأن ترميم مبنى قديم في زقاق البلاط يأخذ إلى حواري القدس القديمة. دوّى الانفجار، فاهتزّت الأشياء الجامدة في الصناديق. تناثر غبار الأثاث القديم على الزجاج الملوّن وشبابيك القناطر الخضراء المزيّنة بالزرع والورود. نثرات كأنها تغطي أكوام الأمس البعيد، في ذلك اليوم، وفي ذلك المكان، الذي هو امتداد لذاك الزمان.

أصحاب المبنى بطوابقه الثلاثة نجوا. يمكن الحديث هنا بالمفرد، إذ لا يقيم فيه سواي. قبل عام كان جدي أنيس الدار. اختار الرحيل متمّما عقده الثامن، وبقيت الدروب معلقة بانتظار الآتي من أحداث.

الحدث الأول اتصال للاطمئنان والسؤال عن الأضرار. كان على الخط الآخر مهندس معماري مقدسيّ. تشاركنا صغارا عناء البحث عن الحجارة الملونة. كنا نقسمها بحسب الأنواع: الطبشوري، الصوان، الرملي، الجرانيت، البركاني. نوزّعها في قطر لا يتعدى المترين، بحسب المناطق والأوطان: حجر الشيرا الرمادي الداكن الموشّح بالبيج من حصة جبل لبنان، الأخضر يتبع بحمدون، العرسالي بألوانه الأبيض والأسمر والعاجي، الحجر الرملي إلى الساحل، الكلسي الأبيض إلى صيدا، الجزيني زهري اللون، الحجر الأحمر في بلدة دير الأحمر، الحجر السوري الأسود في السويداء. الأبيض حجر مصر، الأصفر حجر لبنان، الجيري حجر العراق،الأسود والأصفر حجارة من السعودية، الأحمر حجر القدس، الأزرق والأسود والذهبي والفضي والأصفر..

كانت الأوطان في لعبتنا حجارة. كتل جامدة فيها هوية المكان، ترسّبات الثقافة والتاريخ والجمال والفخامة والاستمرارية. وفي حينها، في خضم الحرب اللبنانية، تبعثرت اللعبة بقذيفة أصابت حديقة البناء. كنت في العاشرة، بفارق عام عن تاريخ بدء الحرب اللبنانية. وكان براء في الثانية عشرة، بفارق سبع سنوات عن نكسة 1967، وبفارق 25 عاما عن النكبة الفلسطينية.

***************

ما فئة دمكِ؟

في القاعة المزدحمة بالرّفوف وصناديق الكتب، كنت أفضّل أن يكون السؤال مغلفا بذكرى ما، بارتداد إلى كولونيا جدي يربّت بها على وجهه، باللحظات التي ترجع على غفلة منا، بالفضول إلى القرميد والقناطر وفتنة الأبنية القديمة، بالغمّيضة والعدّ للعشرة والدوران حول الأشجار المعمّرة.

لكن السؤال حمل بصمة مغايرة، بما يشبه اختراق شريحة، إيذانا بالدخول إلى الآخر، الذي هو أنا، بين سالب وموجب وجواب يترنح فضولا. يقولون ثمة أسئلة تسري في العروق مثل الدم. تترك خدرا، وتدغدغ..

****************

كنية والد جدي عبدالرحمن خالد “البيروتي”، نسبة إلى عائلته التي انتقلت من بيروت إلى القدس الشريف عام 1885.

ولد عبدالرحمن في العام 1891 في حارة الشرف. كانت تملك الحارة عائلة عربية تدعى عائلة شرف. وفي أثناء الانتداب البريطاني، استأجر اليهود معظم الحارة وتملّكوا حوالى 4 في المئة منها. وقد هدمت هذه الحارة خلال الحرب بين العرب واليهود، وخرج منها جميع السكان اليهود وبقيت على حالها خلال العهد الأردني، وفي عام 1967م احتل الإسرائيليون القدس، وادّعوا امتلاكهم هذه الحارة. وطردوا ثلاثة آلاف من سكانها الفلسطينيين، ودمروا معظم منازلها، وحوّلوا اسمها إلى “حارة اليهود”.

**************

الكتب في حياتي إبحار في الدروب القصيّة. ألتقط الدون الهادئ، فيكون موعد بيننا. قال جدي ذات يوم: هذا الكتاب نقطة الانطلاق في دنيا القراءة والكتابة. لا يمكن أن ترتقي في الدرجات من دون الخطوة الأولى. قلت لأستقل الرحلة في النهر الخالد بطفولة من أحجار طوب. قطع لم تكن صمّاء بل مفعمة بالحياة. راكمت الكتب حولي مثل عشيرة. افترشت صحارى هربت إليها من مواجع الفقدان. عشت هناك سنوات عديدة عاشقة للكتب، لاجئة إليها، متعلّمة منها. نسخة غنية وغير متداولة لمعنى أن تكون إنساناً.

أحببت ما قرأت. أقول أغرمت. صدق ميخائيل شولوخوف: تستطيع الكتب أن تكون مداخل وبواخر وقلاعًا لأيّ شخص يحبها.

**************

تسألين لماذا بقيت بعيدا؟ لماذا أنا غامض؟. هذا لأني لست غاوي أطلال. أفعل مثلما فعل العرب حين نهبت الديار. أنا غاوي وطن، أرض، كرامة.

في صغري دخل مستوطن إلى حديقتنا. أعجبته دراجتي، أخذها بحماية الشرطة. صعقني الجندي بالكهرباء. لاحقاً أعجب مستوطن بأختي، أخذها بحماية الشرطة. صعقتُ مجددا بالكهرباء. لم أفلح في حمايتها. بعد أسبوع وُجدتْ مرمية في حي مجاور. جثة تبدلت ملامحها. بعد أسبوعين اتهمت “الجثة” بالقتل. نظموا لها محاكمة غيابية. صدر الحكم باعتقالي. قالوا إننا مخربون. عرفت في السجن بأنها قتلت المستوطن. لم تمت ضعيفة. ولم أرد أن أموت ضعيفا.

[email protected]

إكرام صعب